スポンサードサーチ

事件概要

ログハウスに憧れる人も多いのではないでしょうか。

リタイア後に、自然の中でカフェ経営なんて素敵

ところが、実際にログハウスを手に入れた人は、必ずしも楽しい思いばかりではないようです。

この記事では、憧れのログハウスでレストラン経営に挑戦した債務者とその妻の愚痴まみれの陳述をご紹介いたします。

自然豊かな環境 = 虫が多い!

『建物内にムカデやヤモリ、ゲジゲジ、時にはヘビもでます。殺虫剤が手放せません。』

これ、庭の話じゃないですよ。

「建物内に」というのがポイントですね。

個人的にはこの時点でアウトです。

『外壁にミツバチやスズメバチの巣があります。』

スズメバチは生命を脅かす存在なので、対応しないとマズイでしょう。

『ログハウス部分の部屋はシロアリ駆除の最中』

『ウッドデッキもシロアリの被害を受けている』

『他にもシロアリの被害に気づかない所が多々あると思います』

出ました!不動産の大敵シロアリ。

材木を主食にするシロアリですから、ログハウスなんて、ヘンゼルとグレーテルのお菓子の家みたいに見えるんですかね。

スポンサードサーチ

維持管理は面倒!

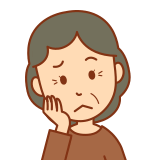

『ログハウス部分については、丸太の縮みによりすき間が生じている可能性があります。そのため建物全体から雨漏りがし、雨が降るとバケツが足らなくなったりします。』

『建築してからログハウス部分が10cmくらい沈下したために、つなぎ目に段差が生じています。』

雨が降るたびにこんな様子じゃ、落ち着いて暮らせません。

丸太が縮んだり沈下したりって、そんなところに住むのは怖すぎます…

『ログハウス部分は広すぎて冷房や暖房が効きません。電気代が馬鹿になりませんでした。』

これも悩ましいですね。

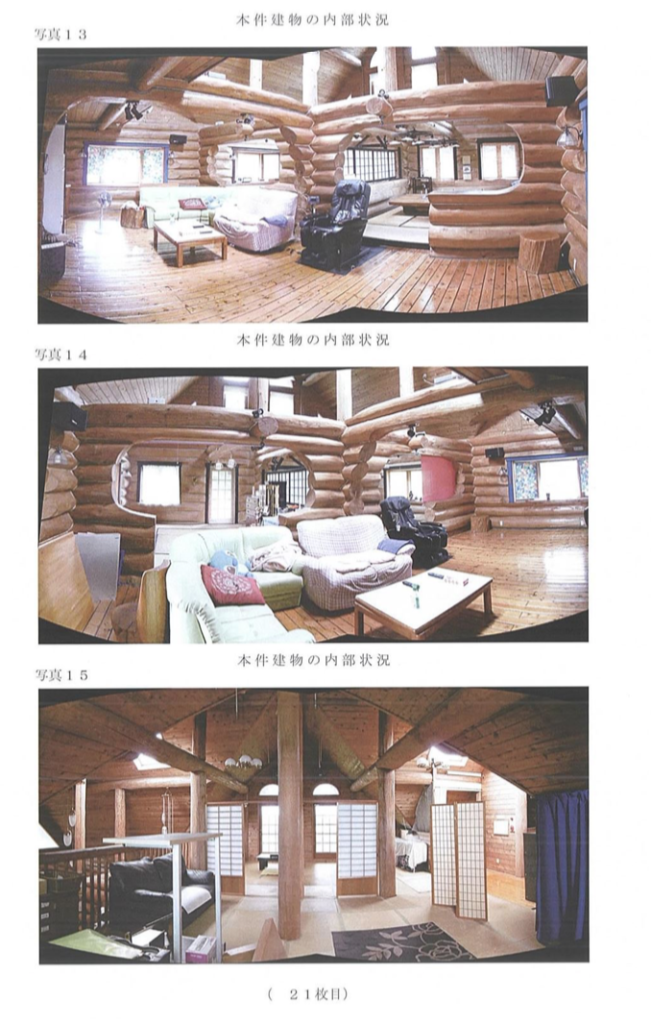

写真で見ても、このログハウスの広い空間は魅力的です。

夢の維持にはお金がかかるということでしょうか。

『トイレはしばらく使っていないと、下水の臭いが逆流します。』

これは辛い。臭いのストレスって、体調にまで悪影響を与えます。

『周辺には豚舎や牛舎があるので、家畜の臭いがすごく、窓が開けられない時があります。』

辛い臭い系がもう一つ。

これは自分たちではどうにもできない問題なので、窓を開けずに我慢するしかないのでしょうか。

ということは、近所を歩いたり、洗濯物を干したりするときにも臭いが気になるのでは…?

進むも地獄、戻るも地獄

『会社で使用していた塗料が、一斗缶の量で数十缶分が埋められています。』

このせいで評価額を20%減額されていますが、これは自業自得。

『100人槽の浄水槽がありますが、使用できません。撤去の見積もりは600万円。』

『一つのスイッチで全部の照明が点くようになっているので、電気代が掛かります。一つ一つ点くような電気工事をしようとしたのですが、工事費用が100万円くらい掛かるということでしたので、そのままになっています。』

不便な設備を何とかするにも100万円単位の費用がかかり、進むも地獄、戻るも地獄。

スポンサードサーチ

日本の建築基準法上の扱い

最後に、簡単ではありますが、建築基準法上の扱いも確認しておきたいと思います。

ログハウスは、建築基準法上では木造建築物の中でも『丸太組工法』と分類されており、丸太で作るという性質上、通常の建物よりも厳しい制限がされています。

丸太組工法では、以下のような制限があります。

- 原則1階建(小屋裏利用の2階建は可)

- 延べ面積300㎡以下

- 高さ8.5m以下

- 耐力壁相互の距離6m以下

- 耐力壁線により囲まれた区画30㎡以下

- 通しボルトを入れる

なかなか不便で自由度の低いものになってしまいますが、構造や防災の観点から、仕方ないことですね。

ただ、今回の物件は、丸太組工法と従来工法の両方を使っているため、2階建にできたり、面積を広くできたりしているのでしょう。

このようにログハウスの弱点を補うように技術を取り入れて建造物を作ることは、とても良い試みかと思います。

そして、技術の進展や社会的要請もあってか、徐々に規制緩和されていく傾向にあるようです。

2019年の建築基準法の改正では、木造建築物に対する規制が見直されており、今後、耐火構造などを備えれば、今まで建てられなかったエリアにもログハウスの建造が可能になるかもしれません。

ちなみに、日本最古のログハウスは校倉造で有名な正倉院なんですって。

コメント