スポンサードサーチ

事件概要

まだ人々の心の中では戦争が続いているのかもしれません。

物件1,2は、元は亡夫Bの物でした。共有者Cは、亡夫の母(義母)です。

義母は、長崎の原爆で被爆して亡くなったということを夫から聞いていますが、亡くなったかどうかは、はっきりは分かりません。生きていたら百何歳になると思います。

物件1,2が、私と義母の共有になっているのは、戸籍上では義母がまだ生きていることになっているからだと思います。

なんと!

こちらの物件は、原爆で被爆した義母と共有していることになっているのだそうです。

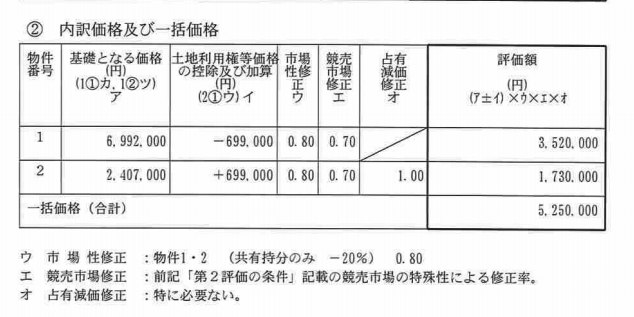

そのため、今回の競売は持分である2/3のみです。

したがって、評価額も、それを考慮した価格になっています。

このような言い方は、大変失礼ですが、このお義母さんがどこかで生存している可能性は極めて低いのではないかと思います。

そう考えると、実際に残りの共有持分について何らかの権利を主張してくる人は、今のところいないわけです。

しかし、逆に残りの1/3を競売で落札した買受人が手にすることもできない…?

そうなると、非常に厄介です。

おそらく『失踪宣告』という制度を利用して、お義母さんが『亡くなったものとみなし』て、諸々の手続きを進めていくことになるのではないかと思います。

失踪宣告については、こちらの記事を参考にしてみてください。

今回の事件のような場合のために、失踪宣告はあると言ってもいいと思います。

現れる可能性の低い人のために権利関係が整理できないことは、買受人だけでなく、債務者や債権者にとっても、非合理的であるわけです。

失踪宣告すると、相続が待っている

そして失踪宣告により『死亡した』とみなされると、その財産は相続されます。

法定相続人は、次の通りです。

- 配偶者(必ず相続人になる)

- 子 or 代襲相続人

- 直系尊属

- 兄弟姉妹 or 代襲相続人

代襲相続人とは、相続するべき人が被相続人よりも先に亡くなった場合に登場する概念で、『本来の相続人の子』などのことです。

直系尊属とは、簡単に言うと父母や祖父母のことです。

今回のケースで考えてみましょう。

失踪宣告、特に今回のような戦災の場合には、特別失踪として扱われ、危難が去ったとき、すなわち原爆が落ちた日に亡くなったとみなされる可能性が高いです。

その時に配偶者が生きていたかどうかは不明ですが、少なくとも現在、配偶者(義父)も亡くなっているとすると、その財産は亡夫(とその兄弟姉妹)に相続されることになり、亡夫の持分は共有者Aさんと子に相続されることになります。

自分でも書きながら、よく分からなくなってしまいました。

時間が経てば経つほど、相続は複雑になりますね…。

スポンサードサーチ

Twitterでの反響

このツイートの直後に、このような反響がありました。

『1日も早く戦争を終わらせてあげて』

このコメントを見てハッとしました。

なぜ、お義母さんは、戸籍上生きていることになっているのか?

それは、亡くなった証拠が見つからない以上、生きているという可能性が僅かながら残っていて、家族の皆さんは『亡くなったのかもしれない』という現実を受け入れなかったためではないでしょうか。

そして、お義母さんの件が片付かない以上、家族にとっての戦争も終わらないのかもしれません。

今回の競売がきっかけで、この家族に何らかの変化があるかもしれません。

他人がとやかく言う問題ではないのかもしれませんが。

コメント